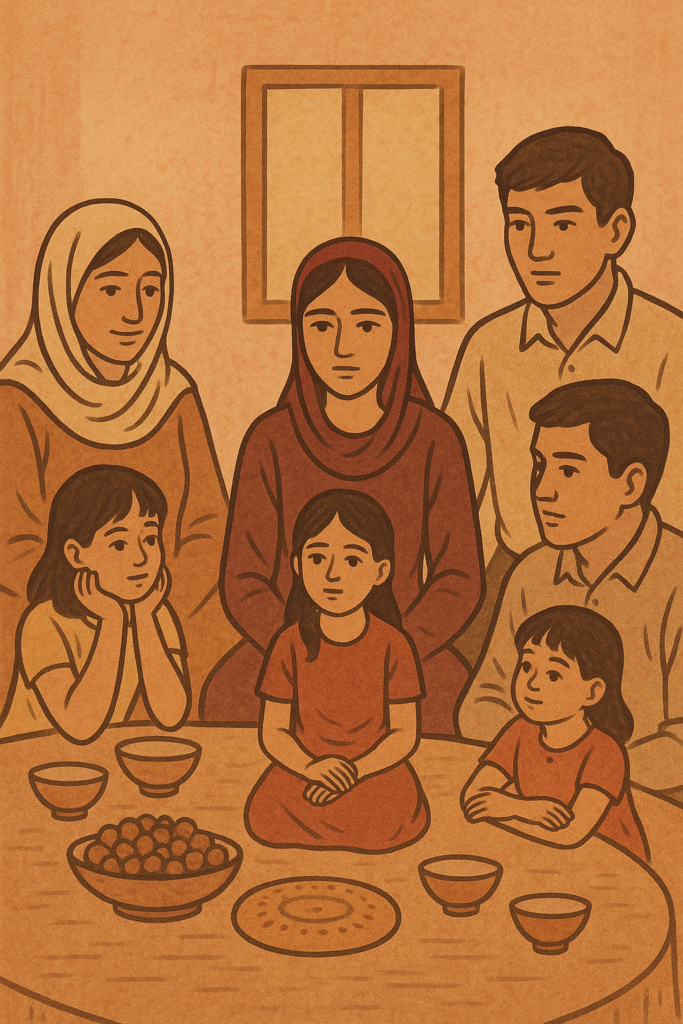

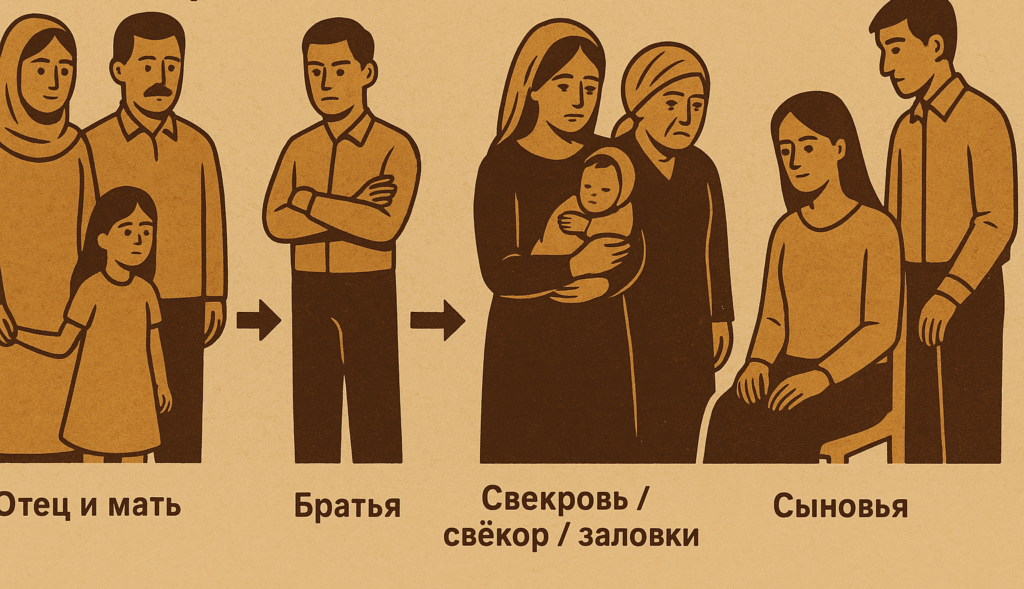

В таджикских семьях женщина с детства живёт под надзором — сначала родителей и братьев, потом мужа и его родственников, а позже — собственных сыновей. Это не просто традиция, а целая система власти, в которой контроль называют заботой, а подчинение — добродетелью.

Когда сын диктует матери, как ей жить

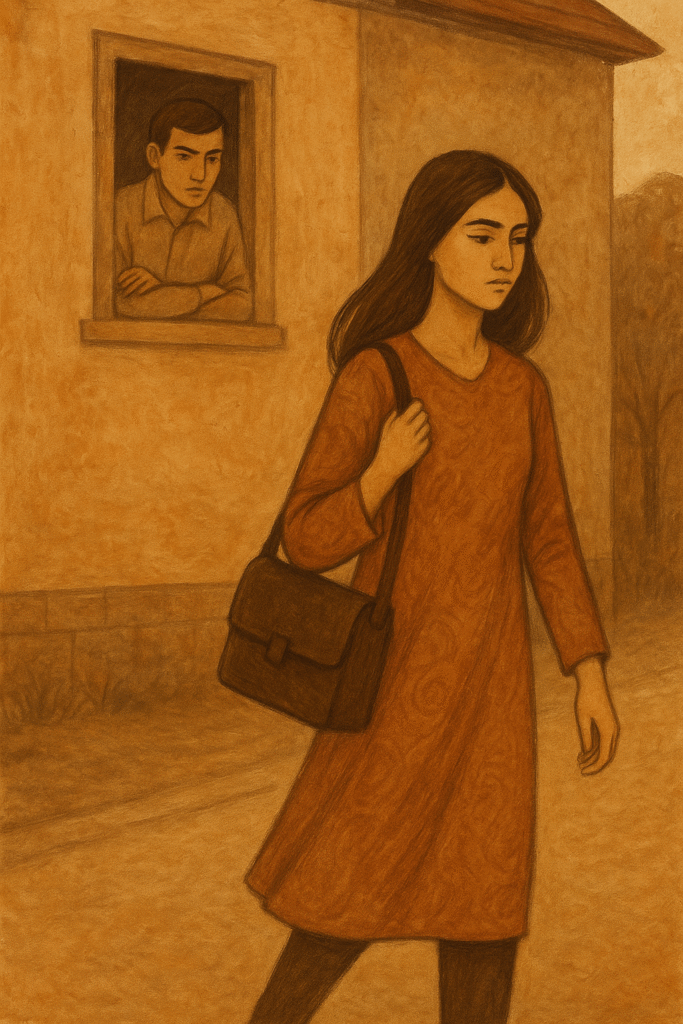

У 55-летней Нигины в одном из торговых центров города Душанбе — собственный магазин женской одежды. Уже много лет женщина занимается бизнесом, однако в последние годы, по её словам, заниматься бизнесом приходится с большими препятствиями. И это не административные преграды, это барьеры в семье.

«Я всю жизнь работаю. Всю жизнь сама обеспечивала семью. Муж давно уже уехал в Россию и оставил нас, не помогал. Я сама купила квартиру, вырастила троих детей. Сейчас со мной живёт младший сын с женой. Иногда мне кажется, что для того, чтобы мной командовать, честное слово», — говорит Нигина.

Младшему сыну Нигины 26 лет. Молодой человек уже несколько лет настаивает, чтобы мать надела хиджаб, потому что, по его мнению, «в её возрасте ходить с непокрытой головой — стыдно».

«Я постоянно говорю своим сыновьям: следите за своими жёнами, я вас женила, образование дала — оставьте меня. Но нет: то я одеваюсь не так, то слишком много времени провожу на работе, а должна сидеть с внуками; то их друзья смеются, что я за рулём сама», — делится Нигина.

История Нигины — не единичный случай. Контроль над женщинами в таджикском обществе — часть более широкой культуры социального регулирования, где женская роль определяется не личным выбором, а системой ожиданий, традиций и норм. Он проявляется не только через законы и институты, но и через семью, сообщество, религию и язык.

Так формируется устойчивая модель, где контроль воспринимается как забота, а подчинение — как добродетель.

Культура контроля над женщинами — это не отдельная традиция, а целая система воспитания и социальных норм, которая начинается ещё в детстве.

С ранних лет девочке внушают, что она несёт ответственность за честь семьи, а значит — должна быть скромной, послушной и зависимой: «не смей громко смеяться», «помогай матери, а не гуляй на улице». Эти фразы звучат как советы, но на деле формируют подчинённую позицию — женщина должна быть “удобной”. В то время как мальчику позволено больше — он может быть активным, свободным, спорить. Так постепенно выстраивается неравенство ролей: мужчина — субъект, женщина — объект.

«Сначала — Бог, потом муж, потом сын»

По словам Нигины, ей часто приводят в пример известную восточную пословицу, подразумевающую, что над женщиной всегда есть несколько «командующих». Если нет супруга, то чаще всего эту роль выполняют Бог и сын.

По словам некоторых экспертов, такая ситуация довольно распространена в условиях патриархального общества. Главенство сына над матерью — часть любой патриархальной культуры, в том числе таджикской.

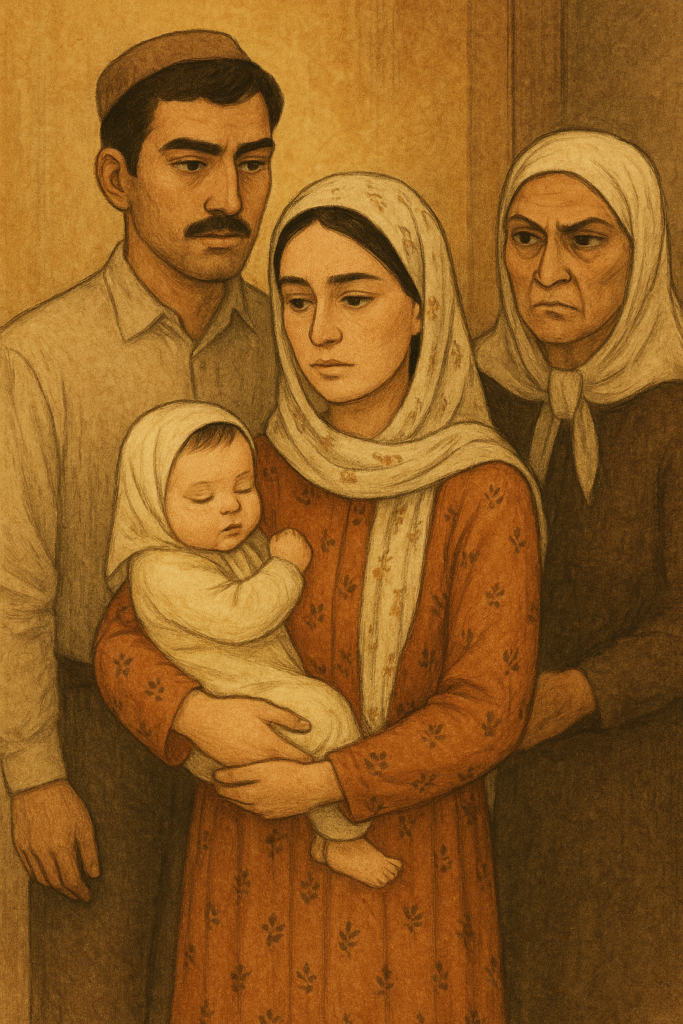

«Ислам — неотъемлемая часть таджикской культуры, и на современном этапе она всё чаще сверяет себя с религией. Согласно ей, женщина должна иметь сопровождение в лице мужчины, даже если он совсем юный. Это правило особенно важно при передвижениях женщины, например, за границу, в хадж», — рассказывает Зулайхо Усмонова, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана.

После распада СССР Таджикистан столкнулся с необходимостью переосмыслить свою идентичность. Традиционные и религиозные ценности стали символом национального единства и восстановления «морального порядка». В этой системе женщина всё чаще рассматривается как носительница традиции и чести, а значит — объект, который нужно охранять, регулировать и направлять.

Контроль над женщиной становится формой контроля над культурой — символом устойчивости общества. В этих условиях главным регулирующим органом остаётся семья. С раннего детства девочка слышит, что её поведение отражает честь родителей, мужа и рода. Решения о браке, образовании, внешнем виде и передвижении нередко принимаются коллективно, а не индивидуально.

«Исторически, думаю, правила сопровождения и обязательного присутствия близкого родственника мужского пола соблюдались ещё строже. С приходом советской власти многое изменилось: патриархальные устои ослабли, женщины получили доступ к образованию и труду. Но советское государство само стремилось контролировать всех — и мужчин, и женщин. Недаром в таджикском языке осталась фраза ман кори давлат ба / ман давлат ба кор мекунам — как железный аргумент женщины в пользу своей самостоятельности», — добавляет Усмонова.

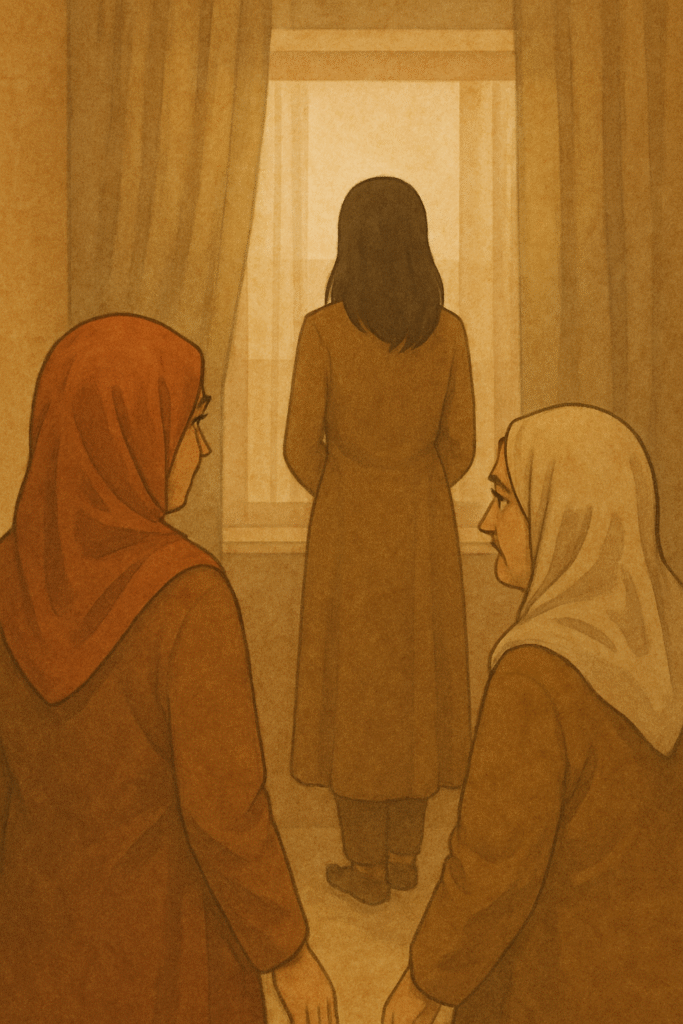

Но временем женщины начинают воспринимать контроль как норму — внутренне одобрять его. Мать контролирует дочь, свекровь — невестку, старшая сестра — младшую. Так женщины сами становятся носительницами патриархальной культуры, передавая её из поколения в поколение. Психологи называют это внутренним патриархальным сценарием —

когда человек защищает систему, которая ограничивает его же права.

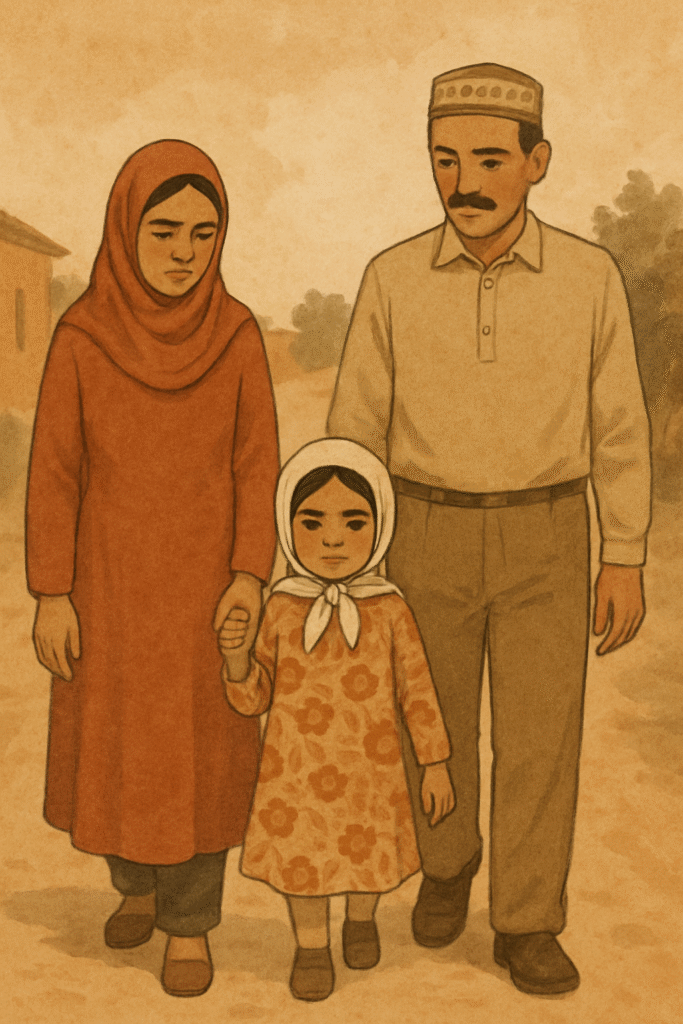

Контроль с ранних лет

Формы контроля над женщинами проявляются с самого детства.

Тахмине было 17 лет, когда она решила стать медиком. Однако семья отреагировала на это с сомнением и поставила девушку перед выбором — идти в «женскую» сферу, где меньше мужчин и ночных дежурств.

«Я мечтаю стать учёной, посвятить себя науке, например, изучению стволовых клеток. Но семья первое время не хотела и слышать об этом — особенно старшие братья. У них свои семьи, жёны, дети, но они считают, что имеют право командовать мной. Этот контроль и власть над моей жизнью — с самого детства: кем быть, как одеваться, за кого выходить замуж и даже с кем дружить. Всё это преподносится как забота, но на деле — жёсткий, непрерывный контроль», — рассказывает Тахмина, студентка второго курса медицинского университета.

Исследования UNIFEM (Women’s Rights to Land and the Family – Tajikistan) показывают, что даже вдовы имеют меньший доступ к наследству, чем мужчины-родственники. Таким образом, женщины остаются в ситуации постоянного контроля — со стороны отцов, братьев, мужей, свекровей и других членов семьи.

Семья в патриархальной культуре — это мини-государство, где власть закреплена за мужчинами. Отец, старшие братья, позже муж или свёкор становятся надзирающими фигурами. Контроль над дочерью или сестрой часто воспринимается как форма защиты семьи от “позора”. Любое отклонение женщины от нормы — повод для осуждения всей семьи. Так забота превращается в контроль, а контроль — в норму, встроенную в понятие «правильного поведения женщины».

Даже круг общения девушки зачастую регулируется родственниками. «Дружить можно только с теми, кого одобрили родные, и только до замужества, ведь потом всё внимание должно быть мужу и его семье», — говорит Тахмина.

Язык морали и стыда

Контроль над женщиной в семье часто опирается на язык морали и стыда. Существует целый список того, за что женщине должно быть «стыдно».

С самого рождения девочка попадает в цепочку подчинения.

Сначала её контролируют родители и братья, затем — муж и его семья.

Даже после смерти мужа контроль не прекращается: по данным UNIFEM / Women’s Rights to Land and the Family – Таджикистан,

даже вдовы имеют меньший доступ к наследству, чем мужчины-родственники. Это отражает системное неравенство: женщине не доверяют распоряжаться землёй, деньгами или собственностью, и тем самым оставляют её в постоянной зависимости.

По словам Нигины, несмотря на то что муж сам оставил семью, она долгие годы чувствовала осуждение даже со стороны собственных детей:

Женщина без мужа — «несерьёзная», не смогла удержать мужа.

Женщина в разводе — «проблемная», не сохранила семью.

Женщина с активной позицией — «слишком свободная», её невозможно «приручить».

Постепенно внешний контроль становится внутренним: женщины сами начинают ограничивать себя, избегая поступков, которые могут вызвать осуждение.

Психология семейных ролей

«Иногда, по моим наблюдениям и научным данным, система не справляется: мать переносит ожидания с мужа на сына. Отец вытесняется, а ребёнок становится ответственным за благополучие матери. Это непосильная ноша для мальчика — он перестаёт быть ребёнком и превращается в мужа», — рассказывает психолог высшей категории Зебо Кахирова.

Специалистка отмечает, что этот феномен известен в психологии как эмоциональный (психологический) инцест. Мальчик фактически занимает место взрослого мужчины — радует маму, заботится о ней, разделяет решения, становится «опорой». Повзрослев, он переносит эту модель в реальную жизнь — контролируя уже женщин вокруг себя, включая собственную мать.

Однако, по словам психолога, существует и обратная зависимость — когда мать боится потерять любовь сына и соглашается на контроль. Иногда ей даже нравится такое смешение ролей и иерархии, что часто связано с детскими травмами: отсутствием заботливого отца, дефицитом любви и внимания.

Право на выбор

Культура контроля женщин в Таджикистане — это не просто набор правил, а целая система представлений, где власть, мораль и страх переплетаются. Религия и культурное наследие здесь тесно связаны, усиливая традиционные роли.

Однако в последние годы всё больше женщин начинают осознавать и пересматривать эту систему — видеть себя не объектом контроля, а носительницами силы, ответственности и права на выбор.

Это новое осознание медленно, но необратимо меняет общественные отношения.

Над материалом работали:

Гульнора Амиршоева, редактор

Ниссо Расулова, журналистка